Febrero,

2020

ÍNDICE

PRINCIPAL

Pregón:

Ingenieros bíblicos y escuadrones de teólogos

Cuadros

sobre el más allá (V):

Juicio final de Miguel Ángel. E.

Malvido

Páginas

recuperadas (4):

Gusdorf, El papel del maestro.Teódulo

G.R.

Alta

política con estilo. La

política como monacato.

R.

Duque de Aza

Casicuento:

Odiar no nos corresponde. Á.

H.

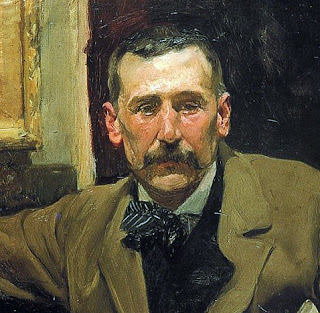

Estilo

español: En

homenaje a Galdós.

Á. Hdez.

Soneto

desde el sentimiento:

Febrero, mes sereno. Á.H.

Rincón

de Apuleyo:

Rimas

concertadas. Y

poetas:

Pinceladas A.M.S.

Afderías,

5:

La mosca. CUR

Educación

física:

Diversos enfoques.

F.

Sáez

Y

ESCUADRONES DE TEÓLOGOS

En

nuestra Escuela de Magisterio se nos alertó: no bastará con que

logréis hacer de vuestros alumnos sabias personas cultas y sensatos

cristianos practicantes. Sois jóvenes y por ello, ambiciosos (“La

juventud -se nos decía y

repetía- sólo tiene suficiente ambición, cuando tiene

demasiada”). Lo que convendrá al futuro de la España a la que

vais a dar clase es que pongáis la meta de vuestra tarea educadora

en suscitar ingenieros bíblicos, que sepan manejar las

Sagradas Escrituras, y doctos escuadrones de teólogos de los dogmas

que le den rumbo y vigorosa marcha dentro de una sociedad que

alegremente descansa hoy en su fe. Maestros y militantes del Reino de

Dios, se nos decía, no contentaros con menos que con formar

ingenieros de la Biblia y alféreces tridentinos y potstridentinos

del Dogma católico.

Empezaréis a dar clase con alumnos pequeños de seis, siete y ocho años. Tocadles con una visera tal que ya desde esa tierna edad les lance, bajo ella, su mirada a los más ambiciosos horizontes culturales y religiosos.

Empezaréis a dar clase con alumnos pequeños de seis, siete y ocho años. Tocadles con una visera tal que ya desde esa tierna edad les lance, bajo ella, su mirada a los más ambiciosos horizontes culturales y religiosos.

Entonces,

vivíamos dentro de una patria que se proclamaba oficialmente

católica. Gran parte de aquella sociedad se contentaba con seguir

integrada por españoles católicos practicantes más que por

católicos creyentes. Las costumbres cristianas eran su preocupación

primera.

Entonces,

vivíamos dentro de una patria que se proclamaba oficialmente

católica. Gran parte de aquella sociedad se contentaba con seguir

integrada por españoles católicos practicantes más que por

católicos creyentes. Las costumbres cristianas eran su preocupación

primera.

La

cultura, en los colegios, venía a ser un trámite digno, con el que

bastaba cumplir, sin que ni comprometiera ni apasionara. La teníamos

a la espalda -rico tesoro en baúl-, era nuestra, ahí estaba,

bastaba conservarla noble en las bibliotecas y hecha piedra en

viejas catedrales e históricos castillos.

La

inteligencia de la fe religiosa, en general, no dedicaba entonces

como profesorado a los mejores cerebros del país, que hubiera sido

lo suyo. A veces, el encargado de la asignatura en los colegios era

un sacerdote que no había estudiado ni Catequesis ni Pedagogía,

pero que necesitaba unas pesetas para completar sus mermados

ingresos. El obispo proveía.

Hay

que reconocer, en descargo de aquella miopía fatal, que hubo

movimientos y creaciones ambiciosos, como el Instituto Superior de

Ciencias Religiosas y Catequísticas San Pío X, en Salamanca.

Pero

llegado el nihilismo imperante, se vio y comprueba hoy que no fue

suficiente.

Volveremos

sobre el tema. Queda mucho por decir.

¿ES CRISTIANO EL JUEZ DEL “JUICIO FINAL”, DE MIGUEL ÁNGEL?

Más que las pinturas de Miguel Ángel recordaba yo sus obras escultóricas: La Piedad, David, Moisés… Hasta incluso recordaba vagamente que Miguel Ángel decía que el mármol contiene la imagen más bella que el escultor es capaz de imaginar y de amar y que su trabajo consiste precisamente en liberarla de la piedra sobrante.

PÁGINAS RECUPERADAS (5)

1 Uno de los cambios más notables que se están instalando en el mundo de la enseñanza es el de la intensa presencia de los medios tecnológicos e informáticos. Se emplean estos por dos razones fundamentalmente: por su modernidad y por su eficacia. Los tiempos actuales y la presencia omnímoda de la tecnología en el conjunto de la vida se imponen también en la enseñanza con extensión e intensidad crecientes; la eficacia no es algo que se dé por descontado, sino que se considera probado en aquellos lugares y actividades donde se han aplicado. Los nuevos gestores de la enseñanza así lo creen y así lo enfatizan.

La

Educación física ha llegado a tal grado de complejidad que para que

pueda ser entendida se hace necesario establecer diferencias. Éstas

vienen dadas, sobre todo, por la edad de las personas a quienes va

destinada. No será igual el enfoque que se le da al ejercicio físico

de un niño de cinco años que al ejercicio que realice otro de

dieciséis; y la de éste será diferente a la que practique un

adulto de cuarenta años. Las diferencias han de establecerse tanto

por el tipo de ejercicio como por los objetivos a corto y largo

plazo. Mientras que el movimiento para un niño de infantil es una

necesidad vital imprescindible para su desarrollo, a un adolescente

el ejercicio le afianzará su personalidad; para un adulto, el

objetivo del ejercicio se circunscribirá más al campo del ocio y de

la salud.

Si

tenemos en cuenta estas premisas, podremos dividir la Educación

física en cinco etapas bien diferenciadas:

Si

tenemos en cuenta estas premisas, podremos dividir la Educación

física en cinco etapas bien diferenciadas:

Estas divisiones no tienen un carácter cronológico fijo, sino que pueden fluctuar en relación con el grado de madurez o las circunstancias de cada persona; no obstante, las divisiones establecidas corresponden a cursos escolares por una cuestión de organización del trabajo. El paso de una etapa a otra se produce de manera paulatina y progresiva, sin cambios bruscos. Se puede hablar con mayor propiedad de las características predominantes en cada etapa de desarrollo de la persona desde el punto de vista del ejercicio físico. Conceptos que ampliaremos más adelante.

(V)

¿ES CRISTIANO EL JUEZ DEL “JUICIO FINAL”, DE MIGUEL ÁNGEL?

Miguel

Ángel Buonarroti (Caprese-Florencia 1475 - Roma 1564)

“Juicio

final” (1537-1541)

Técnica

pintura al fresco, 13,70 m x 12,20 m

Más que las pinturas de Miguel Ángel recordaba yo sus obras escultóricas: La Piedad, David, Moisés… Hasta incluso recordaba vagamente que Miguel Ángel decía que el mármol contiene la imagen más bella que el escultor es capaz de imaginar y de amar y que su trabajo consiste precisamente en liberarla de la piedra sobrante.

De

hecho, nuestro genial florentino se sentía escultor en primer lugar.

Probablemente porque las esculturas griegas y romanas eran más

hermosas y atractivas y mucho más duraderas que los legados

pictóricos de la antigüedad clásica. Las pinturas que nos han

llegado de griegos y romanos en jarrones y vasos de cerámica, o en

mosaicos, o sobre tabla son pocas y en condiciones de deterioro

debido a que se trata de materiales perecederos.

Sí,

al joven Miguel Ángel Buonarroti le atraían y fascinaban las

esculturas conocidas de Fidias, Praxíteles, Mirón… y las de

autoría discutible como, por ejemplo, la del grupo “Laocoonte y

sus hijos”.

Desde

sus años juveniles Miguel Ángel estudia las esculturas antiguas en

el Jardín de los Medici.

Lorenzo

de Medici, el Magnífico, lo acoge en su palacio. El genial escultor

toma contacto en la Academia de los Medici con los humanistas de

abierta orientación platónica: Poliziano, Marsilio Ficino, Pico

della Mirandola… Sus primeras obras (ver en Google “la Virgen de

la escalera”, “la lucha entre griegos y centauros”) despiertan

la atención y la admiración de los teóricos del arte y de los

artistas consagrados.

Un

artista del talento de Miguel Ángel captó pronto la importancia del

“concepto”, de claras reminiscencias platónicas, y supo llevar

dicho “concepto” a la realización artística como ninguno de sus

teóricos formadores ni de los escultores contemporáneos. Nadie como

Miguel Ángel para extraer el arquetipo de lo bello, de lo sublime,

que está oculto en el bloque de mármol, imperceptible a los

sentidos.

Y

así fueron saliendo de sus manos creadoras escultura tras escultura,

todas ellas nacidas para perpetuarse entre los mortales seres humanos

(ver en Google: La Piedad del Vaticano, David, Moisés, Cristo de la

Minerva, la tumba de Julián de Medici con Noche y Día, la tumba de

Lorenzo de Medici con Crepúsculo y Aurora…).

Aunque

el Genio de Caprese prefería la escultura a la pintura, el Papa

Julio II logró comprometerlo a pintar la bóveda de la Capilla

Sixtina, obra que empezó en 1508 y la terminó en 1512. A sus 33-37

años, el que consideraba la pintura como un arte secundario para él

y sin apenas haber practicado antes la técnica al fresco, dejó a la

posteridad uno de los monumentos pictóricos más maravillosos que

existen.

Miguel

Ángel Buonarroti, como Platón, infravaloraba la pintura en

comparación con la escultura porque aquella resalta la apariencia a

costa de la interioridad, el color en perjuicio del impulso creador

de la mente, pero la verdad innegable es que la pintura del techo de

la Capilla Sixtina insufla una vitalidad en todos los cuerpos,

vestidos o desnudos, alterando con mil movimientos distintos las

poses estáticas de las esculturas de Miguel Ángel.

No

obstante la visión simultánea de temas del libro del Génesis, de

los siete Profetas del AT, y del mundo pagano de las cinco Sibilas,

el espectador goza de un espectáculo grandioso y amable.

Esta

no es, en cambio, la impresión que produce en el espectador la

pintura al fresco del “Juicio final”. El Maestro florentino llevó

a cabo dicha obra entre los años 1537 y 1541, cuando nuestro artista

tenía 62-66 años, 25 años más que cuando pintó la bóveda de la

Capilla Sixtina. ¿Qué había pasado para plasmar en la pared

frontal de la misma Capilla Sixtina un panorama religioso tan

diferente, e incluso tan opuesto, al pintado en el techo de la

Capilla del Papa Sixto IV? ¿Se trata de un simple cambio de

expresión formal artística o más bien de una actitud religiosa

diferente, que separa el antes del después en la relación de Miguel

Ángel Buonarroti con el Dios cristiano?

La

figura central que hace girar a todos los grupos es la de Jesús,

Juez universal y definitivo de la humanidad. Los grupos que se

extienden en paralelo a su izquierda y a su derecha corresponden a

los salvados. El gesto de condena que dibuja el brazo derecho

levantado está dirigido a los que, a su izquierda, son precipitados

a las tinieblas y al fuego del infierno. La madre de Jesús retira su

mirada de los condenados porque no puede ya haber perdón para ellos.

Debajo

de Cristo Juez, en el centro abajo, están los ángeles del

Apocalipsis anunciando con sus trompetas que el último Día ha

llegado. A la derecha abajo de estos ángeles está teniendo lugar la

resurrección de los muertos. A su izquierda, los conducidos por

Caronte, el barquero de los muertos pecadores, a su destino infernal,

y sobre ellos los condenados por Cristo Juez, mientras que los

resucitados justos, a la izquierda del espectador, son llevados al

cielo.

En

la atmósfera se palpa más la condena de Cristo que su salvación.

Además, los colores fríos (azul, verde y amarillo) congelan la

mirada y encogen el ánimo.

¿A

qué se deberá que predomine el Cristo condenador sobre el salvador?

Para

responder a esta pregunta, los expertos acumulan sus explicaciones.

Unos aseguran que la Iglesia católica había caído en graves abusos

de poder y en la corrupción más abyecta por hacerse con dinero para

la construcción de la basílica de san Pedro mediante la venta de

las indulgencias.

Otros

consideran a Lutero y a sus seguidores como los principales

fustigadores de la Iglesia paganizada de la Roma del Renacimiento.

Tampoco

faltan investigadores, como G. Papini, que atribuyen el tono frío y

desesperanzado del “Juicio final” al eco que dejó en el joven

Miguel Ángel la ardiente predicación del fraile dominico Savonarola

contra la corrupta sociedad florentina, y más en concreto contra el

lujo y la inmoralidad de los Medici.

Pienso

que ninguna de estas explicaciones tan generales aclara que en el

“Juicio final” pintado por Miguel Ángel Buonarroti se muestre a

Cristo más como temible castigador que como salvador de los justos.

Opino que fueron experiencias muy concretas vividas por el artista

toscano las que más nos pueden ayudar a entender la figura airada y

reprobadora del Cristo Juez.

Afortunadamente

contamos con escritos (cartas y “Rimas”) donde el propio Miguel

Ángel deja al descubierto aspectos muy íntimos e inquietantes de su

compleja personalidad.

Comencemos

por transcribir esta confesión tempranera del artista:

“Ya

a los 16 años, mi mente era un campo de batalla: mi amor por la

belleza pagana, el desnudo masculino, en guerra con mi fe religiosa.

Una polaridad de temas y formas, una espiritual y la otra terrenal”.

Ya

hemos dicho que Miguel Ángel no solo hizo suya la cosmovisión

griega de la Academia Platónica de los Medici, sino que supo

plasmarla en sus esculturas. En la pintura de la bóveda de la

Capilla Sixtina continuamos contemplando el amor de Miguel Ángel por

la belleza pagana, en particular por el desnudo masculino. En este

monumento pictórico no se advierte la batalla que dice Miguel Ángel

que se engendra en su mente entre el concepto pagano de belleza y el

de su fe cristiana.

En

la inmensa y repleta escenificación pictórica del “Juicio final”,

en cambio, el espectador recibe otras sensaciones muy diferentes:

primeramente de mareo, de desorientación, y después de inquietud,

de irritación, de repulsa… al ver sobre nosotros el brazo cargado

de ira y castigador de Cristo Juez. Tardamos un poco en serenarnos

pensando que el pintor toscano hace descargar el gesto decidido de

condena de Jesucristo únicamente sobre los pecadores empedernidos.

¿Estamos seguros de que el autor de ese Cristo amenazador no se

sentirá incluido entre los condenados?

La

mente del artista de Caprese había captado y asimilado bien el deseo

del amor divino de las enseñanzas de Marsilio Ficini, el autor de la

“Teología platónica”, y su mano prodigiosa logró expresar en

sus atléticos desnudos humanos la belleza interior. Pero en la vida

personal del genio florentino resultaba muy difícil compatibilizar

el deseo del amor idealizado con la hermosura física real de sus

modelos masculinos.

Son

las “Rimas” del propio Miguel Ángel las que nos revelan la

admiración y la angustia que vivió en su relación con jóvenes de

cuerpos dotados de atrayente belleza externa e interna. El carácter

íntimo y privado de los poemas que el maestro les dedica explica que

no fueran publicados en vida del poeta del amor. En esas rimas, que

han sido conocidas después, aparecen los nombres de Cecchino dei

Bracci, Giovanni da Pistoia y sobre todo el nombre de Tommaso dei

Cavalieri. Este último era un noble romano de 22 o 23 años a quien

conoció el artista toscano a sus 57 años en 1532, cuando andaba en

preparativos para abordar la representación pictórica del “Juicio

final”. Hay composiciones poéticas en las que nuestro original

poeta se ve llevado a aspirar a la bondad divina a través de la

belleza reflejada por el Creador en Cavalieri. Pero nos encontramos

con unos dibujos regalados al amado (ver en Google “El rapto de

Ganímedes”, “La caída de Faetón”, “Los arqueros”) y con

versos que transpiran ardiente pasión sexual del poeta para con “il

mio signore”. Miguel Ángel dice querer unirse al cuerpo de su

amado con estos términos nada platónicos:

“Ojalá

fuese solo mi piel hirsuta/ la que, a su pelo tejida, hiciese tal

saya/ que con ventura estrechase seno tan bello/ y hasta de día

estaría contigo; o las zapatillas/ que le sirven de basa y de

columna/ con lo que al menos le llevaría dos inviernos”.

Pienso

que, cuando el artista florentino habla de que durante muchos años

de su vida ha tenido que sostener una cruenta batalla entre la

concepción pagana de la belleza y la concepción de su fe religiosa,

se está refiriendo precisamente a este campo de su sexualidad.

En

las mismas “Rimas” el inmenso poeta que es también Miguel Ángel

Buonarroti se califica repetidas veces de pecador. En uno de sus

sonetos se lee: “carico d´anni e di peccati pieno”. Y cuando su

vida está llegando en frágil barca al puerto común de la muerte,

escribe seriamente turbado: “Los amorosos pensamientos, alegres y

vanos/ ¿qué harán si a dos muertes me aproximo?/ De una estoy

cierto, la otra me amenaza”.

Volvamos

de nuevo al espectacular “Juicio final”. Después de las

intimidades que nos han revelado los escritos, sobre todo las poesías

de Miguel Ángel Buonarroti, me parece consecuente pensar que el

propio autor del mural se sienta aterrorizado ante el brazo

amenazador de Cristo Juez. Su retrato que aparece dibujado en la piel

de san Bartolomé, que muestra al Juez el cuchillo con el que fue

desollado, transmite crispación, desolación. El brazo del Juez

justiciero cae en línea directa sobre el rostro de Miguel Ángel y

sobre el condenado corpulento que mira horrorizado el fatal destino

que le aguarda.

Llegados

a este punto, debemos evaluar desde la teología cristiana de la

Iglesia primitiva el contenido significativo del “Juicio final”

pintado por Miguel Ángel Buonarroti.

Los

primeros cristianos unían la venida gloriosa de Jesús resucitado

(=parusía) con su misión de Juez. Si el Hijo unigénito del Padre

se hizo hombre fue para salvarnos, para darnos vida y vida en

abundancia. Con mayor razón, la primera generación cristiana

ansiaba esa comparecencia gloriosa de Jesucristo como Juez para

participar con él plenamente del reino definitivo de Dios. El

“maranatha” de la liturgia eucarística primitiva era el grito

esperanzado de los cristianos en que el Juez supremo que iba a venir

culminaría definitivamente la historia de los hombres de acuerdo con

el plan salvífico de Dios.

Con

el paso de los años, debido probablemente al estilo judicial de los

romanos en todos los ámbitos de la vida, los cristianos fueron

olvidándose del contenido esperanzador y gratificante que traía

consigo la venida gloriosa del Señor y fueron dando prioridad a la

función del Juez para dictar sentencias. En el himno latino medieval

“Dies irae, dies illa” (“Día de ira aquel día”), parusía y

juicio aparecen totalmente separados.

Terminamos

haciendo nuestra la evaluación de J. L. Ruiz de la Peña:

“La

más acendrada expresión plástica de esta teología del juicio la

ha acuñado Miguel Ángel en el Cristo juez de la Capilla Sixtina,

que separa con el puño crispado a los buenos de los malos.”

EDUARDO

MALVIDO

Maestro,

catequista y teólogo

PÁGINAS RECUPERADAS (5)

Georges

GUSDORF:

EL

PAPEL DEL MAESTRO

1 Uno de los cambios más notables que se están instalando en el mundo de la enseñanza es el de la intensa presencia de los medios tecnológicos e informáticos. Se emplean estos por dos razones fundamentalmente: por su modernidad y por su eficacia. Los tiempos actuales y la presencia omnímoda de la tecnología en el conjunto de la vida se imponen también en la enseñanza con extensión e intensidad crecientes; la eficacia no es algo que se dé por descontado, sino que se considera probado en aquellos lugares y actividades donde se han aplicado. Los nuevos gestores de la enseñanza así lo creen y así lo enfatizan.

Sin

embargo, no todo el mundo aprueba esta presencia sin reservas. No es

que algunos rechacen la tecnología aplicada a la enseñanza –y a

la educación- sino que denuncian la existencia de un fenómeno que

suele ser frecuente en los cambios sociales y pedagógicos: la

sencilla ley del péndulo. La puesta en práctica de una realidad

tiende a desplazar a otra o a otras que habían sido, hasta su

desplazamiento, positivas, eficaces. Es más: para algunos pedagogos

ciertas realidades educativas eliminadas o desplazadas eran -y siguen

siendo- básicas e imprescindibles en la educación.

Otra

razón a favor de la tecnología suele afirmar que aprender es un

acto más bien mecánico y que cuanta más facilidad se emplee en el

acto de aprender, -eliminando o disminuyendo el esfuerzo en lo

posible- mejor aprendizaje se conseguirá. Se suele obviar, en el

fondo, el factor humano directo y esencial: la acción directa del

profesor y la relación maestro discípulo.

2

Pues bien, las páginas recuperadas de hoy tienen que ver mucho

con lo anterior y pertenecen a uno de los pensadores (filósofo y

pedagogo) que a mí más me han ayudado a repensar la educación:

Georges Gusdorf. Este eminente filósofo de la educación, profesor

durante décadas de la Universidad de Estrasburgo, escribió, entre

otras obras más importantes, un ensayo titulado ¿Para

qué los profesores? (1963).

En este pequeño libro “aborda este importantísimo asunto sin

tapujos, sin miedo y sin concesiones. Sus análisis de las figuras

del maestro, del discípulo, del espacio escolar y su sociología, y

su indagación sobre la naturaleza y función de la pedagogía, (...)

sus lúcidos ataques a la concepción técnica de la pedagogía... no

sólo no han envejecido con su obra, sino que se muestran

sorprendentemente actuales”.

3 Una da las dimensiones la acción educadora del maestro es

la

aceptación de su persona por parte de los alumnos. Este encuentro afectivo y empático tiene mayores efectos incluso que un buen método: “ Los mejores métodos no salvarán a quien no ha sabido reconocer su autoridad, dirá Gusdorf; mientras que los métodos más arcaicos y groseros harán maravillas en el caso de un profesor aceptado y estimado por los discípulos” (Para qué los profesores, 49).

aceptación de su persona por parte de los alumnos. Este encuentro afectivo y empático tiene mayores efectos incluso que un buen método: “ Los mejores métodos no salvarán a quien no ha sabido reconocer su autoridad, dirá Gusdorf; mientras que los métodos más arcaicos y groseros harán maravillas en el caso de un profesor aceptado y estimado por los discípulos” (Para qué los profesores, 49).

Otra

–la más importante, quizás- es

la palabra del maestro: “El

maestro, dice

Gusdorf,

no habla como un libro; el maestro es una presencia concreta,

cualitativamente diferente de las presencias abstractas y ausentes

que puedan procurar las técnicas audiovisuales, tan de moda hoy en

día. El maestro habla, pero la palabra docente no es solo una

palabra ante la clase, es una palabra en, con y para la clase...”

(Id. 51).

La

palabra del maestro debe incitar al

diálogo y a la generación de la personalidad del alumno;

está más allá de los programas y de los tiempos: la función de

éstos “es

posibilitar el encuentro furtivo y azaroso, el diálogo del maestro

y el discípulo, es decir, la confrontación de cada uno consigo

mismo. Los años de escuela pasan y se olvidan la regla de tres, las

fechas de la historia de Francia y la clasificación de las

vértebras. Lo que resta para siempre es la lenta y difícil toma de

conciencia de una personalidad” (

id, 55).

Pero

ha de ser una palabra que no invite a ser una mera repetición

por parte del alumno; más bien ha de provocar una

respuesta propia,

creativa. Eso es lo que desea el auténtico maestro y lo que

constituye la condición de discípulo: “Así

pues, la condición de discípulo conduce a todo, a condición de

salirse de ella. Más allá de todas las lecciones enseñadas y

aprendidas, la mejor enseñanza que un maestro puede dar es la

enseñanza misma del magisterio. Únicamente es preciso un maestro

excepcionalmente clarividente para resignarse a esa enseñanza. La

eterna tentación del maestro es enseñarse él mismo, dando así el

cambio sobre la verdad y sobre sí. El maestro verdadero se reconoce

él mismo como el servidor y el discípulo de la verdad; invita a sus

alumnos a buscar por su parte y según sus propios medios”

(pp. 178-179).

4 Los

párrafos anteriores no quieren ser un menosprecio a la tecnología

y a la informática presente y dominadora en muchas de nuestras

aulas. Tampoco que el maestro haya sido eliminado a favor de los

medios técnicos o informáticos. Tan sólo he querido evocar

algunas frases de quien se supo maestro y de quien nos recuerda hoy

que por encima de cualquier medio técnico el maestro sabe que se

debe a la verdad

y que en su relación con el alumno ésta no debe ser ”reproducida”

o “copiada”, sino buscada –y encontrada- por él. Y para ello

debe ser estimulado y guiado por una persona: la persona del

maestro: “el

discípulo se equivocaría sobre sí, sobre el maestro y sobre la

verdad, si considerase al maestro como la verdad encarnada y el fin

que se espera”

(id, 235). Porque el maestro no es un modelo al que imitar; al

pretender imitar al maestro se aparta de él en realidad, “pues el

maestro... no es modelo,

es original”

(id, 237). ¡Ojalá que en la emergencia de los nuevos métodos de

enseñanza no se pierda ni si difumine la presencia y la acción

radical del maestro!

Teódulo

GARCÍA REGIDOR

Maestro. Profesor del Centro Universitario La Salle

EN HOMENAJE A GALDÓS

Sirvan hoy estas palabras, con las que honraba Manrique la memoria de su padre, de rendido homenaje a don Benito Pérez Galdós, insigne canario, madrileño de adopción, y de reconocimiento a la permanente dedicación a su vocación de escritor. “El que resiste, gana”: expresión celiana, que en toda justicia cabe aplicar a don Benito. No fue la de Galdós una vida fácil. Décimo hijo en una familia de clase media española, aunque no padeció penalidades económicas hubo de esforzarse para salir adelante. No fue su empeño alcanzar la titulación en Derecho que sus padres querían para él; su interés por la literatura le llevó a frecuentar círculos y tertulias, mientras de manera autodidacta bebía en las obras de los clásicos y sobrevivía con pequeñas colaboraciones en periódicos y revistas. Su genialidad y su permanente esfuerzo acabarían alumbrando más de un centenar de obras, entre las que destacan con luz propia sus relatos novelísticos.

RIMAS CONCERTADAS

Llegó antes que nosotros

Puede que se apague el sol,

Es pasado y es futuro

Lo contamos como un cuento

Y a minutos y a segundos,

Y siempre le queda tiempo

Nosotros sí que nos vamos

Los árboles no le alcanzan,

Un poquito cada día

Pero él siguirá tan pancho

Igual le va a dar al tiempo.

Dejémoslo que se quede.

Maestro. Profesor del Centro Universitario La Salle

LA

POLÍTICA COMO MONACATO

El

Espíritu Santo, providente, conduce la Historia de la Humanidad. Los

cristianos lo sabemos. Quienes no lo saben podrán negar este hecho,

pero no cambiar su realidad.

En

cuanto la Historia viene conducida por el mismo Dios, la Historia es

sagrada y ha de marchar bajo su Cielo. Por parte de los hombres, que

pueden decirle a Dios el non serviam del Príncipe de las

Tinieblas, militar en el gobierno de la cosa pública, es decir, en

la elaboración del plan divino de la Historia, equivale a entrar en

una orden religiosa. Su ingreso y profesión tiene la alta nobleza de

la medicina, del magisterio y del monacato.

Cuerpo

y alma lo entregan y rinden a la misión. Todo en el político ha de

supeditarse al hecho de facilitar el mantenimiento de un alto orden

social y moral querido por el Creador. Profesará nuestro político

una concepción de la Historia, del mundo, de la Patria, de las

personas y de la Naturaleza que sintonice con la idea que el mismo

Dios tiene de estas realidades que creó y dirige.

Nuestro

político de altura, en efecto, pensará que la vida humana y la

sociedad han de tener la plenitud de su mediodía al sol de la

sabiduría clásica y bíblica. Su camino será el del sabio griego,

romano, hispánico y bíblico.

Un

clarinazo de verdad y de exigencia ha de presidir toda su acción. Ha

de estar convencido de que aun desde la entraña de sus luces y

sombras y desde la fibra más sensible de sus entusiasmos y

limitaciones está sirviendo a altísimos destinos y que su

dedicación a ellos vale más que su misma existencia. En su mente

profesará el ideal del clásico de que vale la pena dar “la

existencia por la esencia”.

Nuestro

político ideal sabe que trabaja y lucha por misiones temporales que

tienen carga de eternidad y que no despertará a la inmortalidad

hasta cumplirlas, si es lo que debe. Nadie podrá mermar ni su ímpetu

ni su dedicación.

Nuestro

político empieza estando a bien con Dios y sin dejar de mirar al

suelo, tener los ojos puestos en el Cielo al que sirve. En este su

camino sagrado podrán romperlo sus enemigos o sus amigos

bienintencionados, pero estos han de estar convencidos de que no le

doblegarán nunca.

Entré

con Javier al cementerio. Eran muchas las tumbas que aparecían

aseadas, y ramos

frescos y coloridos, depositados

recientemente por deudos y allegados, se dejaban ver sobre ellas.

Como yo, muchos habían optado por adelantar la visita y evitar la

incómoda aglomeración del 1 de noviembre. Tan gratificante resulta

esos días el espectáculo del jardín pletórico en que se convierte

el cementerio, como descorazonador comprobar la soledad y el olvido

en que se ve sumido la mayor parte del año.

Entré

con Javier al cementerio. Eran muchas las tumbas que aparecían

aseadas, y ramos

frescos y coloridos, depositados

recientemente por deudos y allegados, se dejaban ver sobre ellas.

Como yo, muchos habían optado por adelantar la visita y evitar la

incómoda aglomeración del 1 de noviembre. Tan gratificante resulta

esos días el espectáculo del jardín pletórico en que se convierte

el cementerio, como descorazonador comprobar la soledad y el olvido

en que se ve sumido la mayor parte del año.

RAMIRO DUQUE DE AZA

Maestro. Profesor de Teoría del conocimiento

Bachillerato Internacinal

ODIAR

NO NOS CORRESPONDE

Amaneció

un día soleado aquel 31 de octubre. Como cada año por esas fechas,

me levanté con intención de acudir al camposanto donde reposan mis

padres y mi abuela materna. Mis abuelos paternos descansan en otro

cementerio; Francisco, el padre de mi madre, no sabemos dónde. Fue

una víctima anónima entre los miles de combatientes enfrentados en

una guerra civil que se llevó por delante la vida y las ilusiones de

miles de españoles. Él fue llamado a filas en una de las levas que,

mediado el conflicto, se llevaron a cabo. El azar, solo el azar hizo

que, al figurar en el padrón municipal de Zaragoza, le tocase

vestir el uniforme de las tropas ‘nacionales’ y le llevara a

combatir en las trincheras del frente de Teruel, contra los

defensores de la República. De haber residido en algún otro lugar

no demasiado distante, el uniforme y el objetivo hubieran sido

diferentes. En su caso, como en el de un gran porcentaje de

combatientes, no fueron la ideología personal ni la militancia

política, sino el capricho del azar, quienes determinaron su

destino. Tenía entonces veintiséis años, y hubo de dejar atrás

una esposa joven y un niño de apenas dos años: mi padre. Hoy, tras

ocho décadas de paz y cuatro de democracia consolidada, y cuando

creía superados los odios y rencores nacidos de aquel enfrentamiento

cainita, se me retuerce el alma ante la inconsciencia de quienes

tratan, por espurios intereses, de avivar el rescoldo de una hoguera

que creí apagada. Una bala dirigida o perdida, o la metralla de

algún obús, debieron de segar la vida de mi abuelo; ni su esposa ni

más tarde su hijo o sus nietos, llegamos a saber dónde, cuándo y

cómo cayó ni en qué solar fueron depositados sus restos. Con el

paso de los años, el dolor y la indignación fueron cediendo, y la

aceptación resignada de los suyos se unió a la de tantas familias

de uno y otro bando.

Con

el paso de los años, mi abuela, nacida en Aragón, resultó

madrileña de adopción; y mi generación y la de mis hijos, de

nacimiento. Y es en La Almudena, de Madrid, donde reposan los restos

de la abuela y de mis padres, y hasta donde, hace un par de años y

como cada final de octubre, dirigí mis pasos aquella fría pero

luminosa mañana de otoño. Dejé el automóvil aparcado cerca de la

entrada, y abrazado de una mano al ramo de flores que había

adquirido minutos antes en una floristería próxima a mi domicilio,

y de la otra a Javier, mi segundo hijo, recorrí a pie, entre los

cuarteles del cementerio, los aproximadamente trescientos metros que

median desde la entrada hasta la sepultura familiar. Luis, mi hijo

mayor, quinceañero ya, hacía varios años que eludía la visita;

Isabelita, la pequeña, de solo cinco años, quedó en casa con su

madre. Al día siguiente, cumpliendo la tradición, acudiríamos la

familia al completo al pequeño pueblo de donde es originaria mi

esposa y donde reposan los restos de sus padres. El propósito, hacer

una visita a la familia y llevar unas flores al camposanto.

Entré

con Javier al cementerio. Eran muchas las tumbas que aparecían

aseadas, y ramos

frescos y coloridos, depositados

recientemente por deudos y allegados, se dejaban ver sobre ellas.

Como yo, muchos habían optado por adelantar la visita y evitar la

incómoda aglomeración del 1 de noviembre. Tan gratificante resulta

esos días el espectáculo del jardín pletórico en que se convierte

el cementerio, como descorazonador comprobar la soledad y el olvido

en que se ve sumido la mayor parte del año.

Entré

con Javier al cementerio. Eran muchas las tumbas que aparecían

aseadas, y ramos

frescos y coloridos, depositados

recientemente por deudos y allegados, se dejaban ver sobre ellas.

Como yo, muchos habían optado por adelantar la visita y evitar la

incómoda aglomeración del 1 de noviembre. Tan gratificante resulta

esos días el espectáculo del jardín pletórico en que se convierte

el cementerio, como descorazonador comprobar la soledad y el olvido

en que se ve sumido la mayor parte del año.

Tal

y como esperábamos, al llegar a la sepultura de los abuelos

encontramos a Delfina y Adriá, matrimonio cuyos seres queridos

reposan en su panteón familiar, próximo al nuestro. Con ellos, Luis

y Marga, sus dos hijos pequeños, de edades próximas a la Javier.

Como a mi abuelo Francisco, a Albert, abuelo de Adriá, también le

tocó combatir. También en el frente de Teruel, pero en su caso en

el bando republicano. Y como de mi abuelo, tampoco de Albert supieron

nunca sus hijos o sus nietos dónde y cómo acabó, ni en qué lugar

reposan sus restos. De ello habíamos hablado la primera vez que

coincidimos. Y puedo asegurar que ni entonces ni cada vez que

volvíamos a vernos supuso obstáculo alguno a la relación cordial

que surgió y que se mantiene entre nosotros. No fue el odio, ni

siquiera la enemistad, sino el azar e intereses políticos que

seguramente les eran ajenos, quienes colocaron a nuestros abuelos en

trincheras opuestas. Jóvenes españoles, nacidos en una misma

nación, se vieron envueltos y enfrentados sin remedio en una lucha

fratricida que a nosotros nos resulta lejana y que nuestros padres se

esforzaron en hacernos olvidar.

Mientras

Adriá, Delfina y yo mismo cambiábamos impresiones y llevábamos

nuestra memoria al recuerdo de los nuestros, Javier, Marga y Luis

correteaban entre los mármoles y los cipreses. Antes habían

entresacado algunas flores de nuestros ramos y, en un gesto inocente

de solidaridad, las depositaban aquí y allá en un generoso obsequio

a quienes, en su soledad y por el evidente descuido de las lápidas,

parecían más olvidados.

Observando

a los pequeños y a la vista de la armonía que se evidenciaba en

ellos y en los generacionalmente les precedíamos, no pude sino

congratularme por ello y lamentar profundamente la actitud de

quienes, con evidente irresponsabilidad, esgrimen de modo demagógico

y torticero la Ley de Memoria Histórica.

Dejemos

a los muertos descansar en paz. Rescatemos a cuantos podamos de

cunetas y fosas comunes y démosles digna sepultura. Pero no

utilicemos su sacrificio, forzado o voluntario, para reabrir heridas

sobradamente cicatrizadas, provocar dolorosos enfrentamientos y abrir

nuevas brechas en aras de una pretendida rentabilidad política.

En

nombre de aquella sufrida generación de nuestros abuelos, de la

nuestra y la de nuestros hijos, quisiera, a través de este

‘casicuento’ que estoy seguro no es simple fruto de la

imaginación, sino que evidencia la verdadera realidad, clamar desde

el más profundo anhelo de paz y de concordia: perdonemos y, a ser

posible, olvidemos; pero en cualquier caso, tengamos claro que ODIAR,

NO NOS CORRESPONDE.

ÁNGEL HERNÁNDEZ EXPÓSITO

Maestro. Doctor en Ciencias de la Educación. Emérito UCJC

Ciudadano del mundo

EN HOMENAJE A GALDÓS

Aunqu'esta

vida d'honor tampoco no es eternal ni verdadera;

mas,

con todo, es muy mejor que la otra temporal, peresçedera.

Sirvan hoy estas palabras, con las que honraba Manrique la memoria de su padre, de rendido homenaje a don Benito Pérez Galdós, insigne canario, madrileño de adopción, y de reconocimiento a la permanente dedicación a su vocación de escritor. “El que resiste, gana”: expresión celiana, que en toda justicia cabe aplicar a don Benito. No fue la de Galdós una vida fácil. Décimo hijo en una familia de clase media española, aunque no padeció penalidades económicas hubo de esforzarse para salir adelante. No fue su empeño alcanzar la titulación en Derecho que sus padres querían para él; su interés por la literatura le llevó a frecuentar círculos y tertulias, mientras de manera autodidacta bebía en las obras de los clásicos y sobrevivía con pequeñas colaboraciones en periódicos y revistas. Su genialidad y su permanente esfuerzo acabarían alumbrando más de un centenar de obras, entre las que destacan con luz propia sus relatos novelísticos.

La

evocación de Galdós aparece indefectiblemente unida a la de sus

Episodios

Nacionales:

cuarenta y seis obras que recogen parte de nuestra historia más

reciente, desde la Guerra de la Independencia hasta la restauración

borbónica en la persona de Alfonso XII. Los primeros 20 episodios,

obra de juventud, reflejan claramente su espíritu inconformista y

sus ideas liberales, enfrentados al rancio conservadurismo y al

fanatismo religioso de la época. Las otras dos series, abordadas en

plena madurez, muestran, aunque en tono más sosegado, su

radicalización política, afín al socialismo republicano y con

tintes anarquistas. Comulguemos o no con sus ideas, nadie puede

negarle su honestidad, su inconformismo, y el generoso esfuerzo por

vivir de cerca y retratar la

realidad social y política de una

España claramente mejorable. Como a Unamuno, también a Galdós ‘le

dolía España’. En sus obras se evidencia el rechazo a la

intransigencia, la opresión y la injusticia social, y se ponen en

valor la integridad, la compasión, el respeto mutuo, la

autenticidad. Obras como Misericordia,

Nazarín

o El abuelo,

entre otras muchas, dan fe de ello. En contraste, la repulsa a las

actitudes egoístas que mueven a determinados protagonistas en obras

como Doña Perfecta,

La familia de León

Roch o Marianela,

por citar algunos ejemplos. Si bien con los años el estilo de Galdós

fue ganando en pulcritud y belleza formal, no fueron estas sus

virtudes literarias, ni el rigor academicista o la exigencia estética

su principal motivación, sino la espontaneidad, la clara evocación

de hechos y ambientes, desde la aguda observación, la

caracterización psicológica de los personajes y la aportación de

testimonios tomados de documentos históricos y de la tradición

oral. Muestra singular de realismo social, una de sus obras más

reconocidas: Fortunata

y Jacinta.

Fue

Galdós hombre sin pretensiones. Y si bien sus méritos le

proporcionaron recursos económicos, reconocimiento social y logros

como la incorporación a la Real Academia o la nominación al Nobel,

vivió una vida sencilla. Murió de edad avanzada, en Madrid, el 4 de

enero de 1920, endeudado y prácticamente ciego. A pesar de su

manifiesta actitud anticlerical, había en don Benito un hondo

sentimiento de espiritualidad y trascendencia, que parece traslucirse

en estas palabras de Benina, uno de sus más tiernos y humanos

personajes: …yo

digo que Dios, no tan solo ha creado la tierra y el mar, sino que son

obra suya mismamente las tiendas de ultramarinos, el Banco de España,

las casas donde vivimos, los puestos de verdura… Todo es Dios. […]

Bendito sea el Señor, que nos da el bien más grande de nuestros

cuerpos: el hambre santísima.

RIMAS CONCERTADAS

AL

TIEMPO INDESMAYABLE

Antes,

ahora y después

de

instantes está hecho el tiempo,

nosotros

vamos con él.

avejentado

en el cuerpo

mientras

que pasa y nos lleva.

Llegó antes que nosotros

y

no se va a marchar nunca

porque

tiene mucho morro.

Puede que se apague el sol,

puede

que la luna muera,

pero

él jamás, nunca, no.

Es pasado y es futuro

Y

es presente en todo modo

y

es tan claro como oscuro.

Lo contamos como un cuento

de

horas, días, meses y años

que

no se los lleva el viento.

Y a minutos y a segundos,

con

espadas de relojes

Y siempre le queda tiempo

por

detrás y por delante

aunque

se termine el cuento.

Nosotros sí que nos vamos

y

un vacío de tristezas

dejamos

en los que amamos.

Los árboles no le alcanzan,

los

peces no le consumen,

las

aves le dan sus alas.

Un poquito cada día

nos

encoge, nos arruga,

nos

maltrata y nos fatiga.

Pero él siguirá tan pancho

su

camino interminable

tanto

arriba como abajo.

en

el mundo que habitamos

los

que tenemos tan poco.

Igual le va a dar al tiempo.

Conoció

la soledad

antes

de espiarnos muertos.

Dejémoslo que se quede.

Es

su esencia perdurable

Apuleyo Soto Pajares

Maestro, periodista, poeta, juglar

Maestro, periodista, poeta, juglar

PINCELADAS

¡Quién

tuviera la lira

del

místico para cantar a España

que

tanto amor me inspira!

¡Qué

noble fue tu hazaña

en

cultura y, en bélica campaña!

¡Qué

grande fue tu historia!

¡Cuántos

literatos te hicieron culta

y

guarda mi memoria!

Con

Lope, mi alma exulta

y,

con su verso, hizo mi rima adulta.

de

Tirso, la mujer queda cautiva.

Por

Machado, yo brindo

porque

él, en mí, aviva

la

experiencia de Castilla, viva;

y,

con Juan Ramón, hizo

que

a mi tierra y mi burrito amara.

Quien

entuertos “desfizo”

mi

padre festejara

y

de soñar con él no me cansara.

En

Batres, Garcilaso

me

enseñó donde nació Nemoroso

y

Salustio, acaso.

Y

sus versos, ansioso,

recordé,

junto a su fuente, dichoso.

BATRES.

FUENTE DE GARCILASO

PASEO DE LA FUENTE DEL CHORRO

*

Háceles compañía,/a la sombra volando/y entre varios olores/gustando tiernas flores/la solícita abeja susurrando /los árboles,

el viento/al sueño ayudan con su movimiento.

Romántico

Espronceda,

byroniano,

el de Diablo mundo,

filosófico

queda,

como

Rousseau, profundo:

en

sociedad, el hombre, un vagabundo.

El

canto de Teresa,

el

amante de amor más rotundo,

su

alma esclava, presa;

bueno

es el mundo

¡amor

que la vida hace un segundo!

La

canción del pirata,

mi

mundo cuando tuve fantasía,

que

era su historia grata

y,

al leer, soñaría

con

aquello que real tarde sería…

Maestro,

profesor de Filosofía y Psicología

5 la mosca

-

Se frota con ahínco, denodadamente, las patas traseras. Luego, con las patitas delanteras abraza su enorme cabeza y las agita como si se fuera a degollar. ¿Qué hace?

-

Lleva un rato parada. De pronto, se lanza a volar. Dibuja círculos en el aire de la habitación sin ir a ninguna parte. En horas muertas, gira que gira. No está sola. Hoy son pocas, se entrecruzan solo en media docena de círculos y de parábolas por la habitación.

-

La que sigo, se cansó y ahora se ha ido a posar en la cortina. Continúa con la gimnasia de remos. Se frota y retuerce de gusto.

-

Al marcharse ha dejado en la tela un puntito negro. ¿Punto final? ¿Punto y seguido? ¿Volverá a terminar su hazaña en puntos suspensivos?

-

¿Quién sabe si la trompa que ahora aplica al bizcocho no era la misma que hace un rato, sin lavar, aplicaba al arañazo vivo del nieto que hace poco besaba el suelo y hace menos se rascaba la culebrina roja que dice que le pica.

-

Pesadas como moscas. ¡Que llegue San Simón! Que el refrán, además de muy sabio es muy certero: “Para San Simón, una mosca vale un doblón”. No hay moscas por San Simón. Y por San Andrés: “toda mosca muerta es”.

-

Dijo la rana al mosquito: “Canta como yo, bajito”.

-

El profesor pregunta en qué rincón de la literatura hay un convento de dos mil moscas golosas y alegres en adoración. El alumno aplicado y goloso que todo lo sabe: en el panal de rica miel de una fábula de don Félix María.

CUR

70 Los contenidos de la educación física

Diversos

enfoques

Si

tenemos en cuenta estas premisas, podremos dividir la Educación

física en cinco etapas bien diferenciadas:

Si

tenemos en cuenta estas premisas, podremos dividir la Educación

física en cinco etapas bien diferenciadas:

1

Educación física de base (EFB), también conocida como

psicomotricidad; abarca desde el tercer año de vida

hasta los 9 años (3º curso de primaria), umbral de inicio de la

pubertad. Sus contenidos se vuelcan hacia el desarrollo de las

capacidades perceptivo-motrices.

2

Profundización de la EFB, introducción a los deportes y a

las capacidades condicionales. Comienza hacia los 10 años y se

mantiene hasta los 12 años (6º curso de primaria).

3

Desarrollo de los deportes y de las capacidades condicionales. De

13 a 15 años (3º curso de secundaria).

4

Incremento de las capacidades condicionales y especialización

deportiva. Se extiende desde los 16 años (4º curso de

secundaria) hasta los 18 años, fin de la etapa escolar.

5

Educación física para adultos. Desde los 18 años se mejoran

o se mantienen las aptitudes físicas como soporte de salud; se

produce la integración deportiva.

Estas divisiones no tienen un carácter cronológico fijo, sino que pueden fluctuar en relación con el grado de madurez o las circunstancias de cada persona; no obstante, las divisiones establecidas corresponden a cursos escolares por una cuestión de organización del trabajo. El paso de una etapa a otra se produce de manera paulatina y progresiva, sin cambios bruscos. Se puede hablar con mayor propiedad de las características predominantes en cada etapa de desarrollo de la persona desde el punto de vista del ejercicio físico. Conceptos que ampliaremos más adelante.

Las

cuatro primeras etapas pertenecen al ámbito escolar de Primaria y

Secundaria. Desde luego, esas etapas tienen sentido si en cada una de

ellas se afronta de manera solvente el trabajo para desarrollar las

capacidades y el potencial de niños y adolescentes. Pero si el

trabajo de Educación física se hace sin criterios de progresión y

sin objetivos de etapa, como desgraciadamente se suele trabajar esta

asignatura, dichas etapas quedan muy difuminadas, con tendencia a

empezar en cada curso.

Universidad

de Vigo