ÍNDICE

PRINCIPAL

Pregón:

Escuela, de bullir

imágenes

Cuadros

sobre el más allá (IX)“

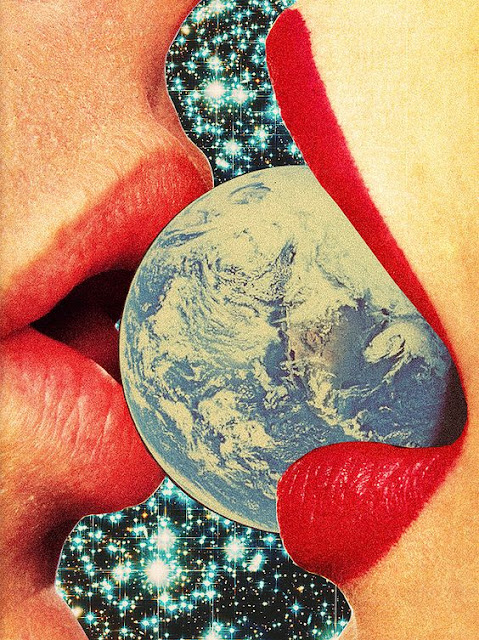

Los amantes se comen el mundo”. E.

Malvido

Coronavirus:

Genética de

las poblaciones y humanidades.

Á. Gómez Moreno

Páginas

recuperadas (9):

¿Vulnerables o inmunes? Teódulo

G.R.

Alta

política con estilo: En

el horizonte, Europa.

R.

Duque de Aza

Hemos

leído: Habilidades gimnástico acrobáticas. F. Sáez

Soneto

desde el sentimiento:

AFDA.

Á. H.

Rincón

de Apuleyo: Junto

al mar.

Afderías,

9: El gallo y

las gallinas. CUR

Educación

física: Contenidos

de la EF: 13-15 años. F.

Sáez

ESCUELA DE BULLIR IMÁGENES

Escuela y Sociedad a través de la Historia han ido del brazo. Así fue ya en la lejana Mesopotamia, en el Egipto de tres milenios, en el corazón de Israel, en la Grecia de Platón y de Aristóteles, en la Roma imperial, en el Medievo de las escuelas monacales y universidades, en los esplendores del Renacimiento… Escuela en alto, sociedad creadora y viva. Sociedad decadente, Escuela en declive o disolución. Siempre correlativas.

Hoy

la Sociedad está vieja y enferma, carece de pulso. La educación, en

términos generales, es un fracaso mundial, no solo español. Aunque

dispone la Escuela de una tecnología espléndida y abunda en

formalidades pedagógicas, no transmite las imágenes

vigorosas

que antaño dinamizaban la vida personal y social.

¿Qué

clase de imágenes vigorosas no transmite? Las que manan pujantes de

las grandes obras literarias, de la filosofía de pensadores de

fondo, de la mejor historia del propio y de otros pueblos.

Con

la caída del muro de Berlín y el fin del marxismo, el año 89,

parece que le Historia se ha detenido. Nos hemos entregado al Estado

del Bien-estar no del Bien-ser, a la mediocridad. Empezábamos la

gran desmemoria de fin de siglo con la voluntad de olvidar el pasado,

de vivir en un mero presente placentero. Ya todo era indiferente,

todo daba igual, todo era intercambiable.

Mientras

el mejor Occidente se daba al olvido y bebía en las aguas del río

Leteo (drogas, movidas, yoga, New Age…), el peor Occidente urdía

destrucciones y se entregaba al resentimiento hasta llegar al odio,

su forma de crear, destruir.

En

épocas más vigorosas y vitales que la nuestra se vivía con la

imaginación familiarizada y alimentada de imágenes

de

relatos de personajes bíblicos, de héroes griegos y romanos, de

pensadores, de poetas, de santos y de sabios de otros tiempos y

contemporáneos. Hoy, hemos arrinconado estas imágenes o las hemos

despojado de su condición inmortal, heroica o sagrada, cuando no las

hemos desterrado de nuestro mundo a mano. A ellas habrá que volver,

para que bullan en la Escuela.

En

épocas más vigorosas y vitales que la nuestra se vivía con la

imaginación familiarizada y alimentada de imágenes

de

relatos de personajes bíblicos, de héroes griegos y romanos, de

pensadores, de poetas, de santos y de sabios de otros tiempos y

contemporáneos. Hoy, hemos arrinconado estas imágenes o las hemos

despojado de su condición inmortal, heroica o sagrada, cuando no las

hemos desterrado de nuestro mundo a mano. A ellas habrá que volver,

para que bullan en la Escuela.¿Qué alumno sale hoy de las actuales aulas españolas con el tirón que supone un apasionamiento por la singular persona de Cristo corazón de la Escuela, la lectura viva del Cantar de mío Cid y del Quijote, el peso histórico de la Conquista de América, el latigazo de la inefable pintura de Velázquez y de Murillo, el considerarse descendiente de los rústicos de la Guerra de la Independencia y de los héroes de la División Azul?

¿Quién

abandona hoy las aulas universitarias con la Biblia a fuego sobre su

corazón y su inteligencia? ¿Ídem que le escueza en el alma de por

vida la Ilíada, la Eneida, la Divina Comedia, El gran teatro del

mundo, la pintura de fra Angelico, el Acueducto de Segovia, la música

de T. L. de Victoria…?

¡Enciéndase

el horno con fuego inteligente, póngase pasión y que vuelva a

bullir la Escuela con añejas y nuevas IMÁGENES!

Mariano Peccinetti (1985- )

“Los

amantes se comen el mundo”

Collage de la serie

“Collage al infinito

El NT, tan elocuente a la hora de tratar desde Cristo y en Cristo los dos contenidos del cielo que hemos mencionado (la relación de los resucitados con el Dios de Jesús y la relación de los bienaventurados entre sí), ahora se manifiesta sobrio y dubitativo cuando se refiere al tercer elemento que integra la felicidad plena del cielo de los resucitados: la pervivencia del cosmos y las actividades que los resucitados desplegarán como señores del universo en la vida bienaventurada.En un primer análisis vamos a ver qué nos dice la fe cristiana en Dios creador y los diagnósticos de las ciencias contemporáneas sobre la pervivencia del universo.

Dios no

es solamente el Autor de la creación desde la nada (“creatio ex

nihilo”), sino también de la creación continua (“creatio

continua”). La 2ª ley de la termodinámica nos habla de la

“entropía”, que la ciencia física entiende como la tendencia de

un sistema aislado de energía al desorden, al caos. Hemos oído

muchas veces la frase “big bang”, la gran explosión de energía.

La entropía vendría a ser el agotamiento total de la energía del

universo.

No se

debe poner ese predecible acontecimiento físico al par de la

creación continua por parte del Creador. Nadie sabe nada de la

interacción que Dios creador mantiene con el cosmos.

A

continuación cambiamos de enfoque: en lugar de mirar el cosmos desde

la acción creadora de Dios, creación inicial y creación continua,

nos fijaremos en la acción resucitadora de Dios realizada ya en

Jesucristo.

Vamos a

dar tres razones teológicas de la pervivencia del mundo en la era

definitiva de los hijos de Dios resucitados a imagen y semejanza del

Hijo Jesucristo:

*

El Dios resucitador es el mismo Dios creador. Es inconcebible

que la acción resucitadora de Dios no lleve a feliz término el

mismo mundo que ha brotado de sus manos creadoras.

**

El Hijo humanado gloriosamente

es la misma Persona que subsistió en la humanización histórica de

Dios Hijo. La Segunda Persona humanada escatológicamente continúa

relacionada, aunque de forma superior, con este cosmos con el que se

comprometió para siempre el día en que fue engendrado en el seno

de María.

***

Los hombres nuevos,

inmortales, no serán seres creados por Dios de la nada, sino

que la fe cristiana proclama la resurrección

de los hombres muertos.

Esta pervivencia perpetua de la anterior personalidad humana

comporta la continuidad de este mundo material, en el cual los

resucitados hijos de Dios ejercerán plenamente el señorío que

Dios les otorgó al crearlos (cfr. Gen. 1,28).

Y ¿qué

tipos de actividades ejercerán los resucitados con ese señorío

sobre el cosmos?

La

relación de los hombres actuales con la naturaleza está marcada en

gran parte por la necesidad. En la vida celestial, en cambio, la

relación con el cosmos por parte de los hombres bienaventurados

estará caracterizada por la “pro-creación” gratuita y

gratificante. La actividad del hombre en el mundo será una actividad

más bien lúdica, como la que el AT asigna a la Sabiduría:

“Yo

estaba junto a Él, como aprendiz; yo era su alegría cotidiana,

jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la

tierra, y compartiendo mi alegría con los humanos” (Prov 8,30-31).

Vamos a

citar dos textos que se refieren a las actividades que los

bienaventurados podrán seguir desarrollando en el futuro

escatológico en relación con el cosmos. El primero es del concilio

Vaticano II, más en concreto de la Constitución pastoral sobre la

Iglesia en el mundo actual, del documento más conocido como Gaudium

et Spes. El documento conciliar en su nº 39 afirma, por una

parte, que el progreso terreno, en los diversos aspectos

(tecnológicos, científicos, humanos individuales y sociales…)

interesa mucho al reino escatológico de Dios, y, por otra parte,

que, con la llegada del Señor en su manifestación gloriosa, los

bienes que son producto de nuestros generosos y nobles esfuerzos se

mantendrán y se completarán de manera inimaginable:

“Aunque

el progreso terreno no se haya de identificar con el desarrollo del

reino de Dios… interesa mucho al reino de Dios. Los bienes que

proceden de la dignidad humana, de la comunión fraterna y de la

libertad, una vez que, en el Espíritu del Señor y según su mandato

lo hayamos propagado en la tierra, los volveremos a encontrar… en

el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de

santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. En la

tierra este reino está ya presente de una manera misteriosa, pero se

completará con la llegada del Señor.”

El

segundo texto pertenece al paleontólogo, al amante apasionado de la

presencia y acción transformadoras de Cristo en la materia, al

sacerdote jesuita Teilhard de Chardin. Este autor ama la materia=el

universo porque, ante todo, la ve animada por el Verbo encarnado en

carne de hombre; también porque Jesús de Nazaret, el Verbo

humanado, supo luchar contra las negatividades de la materia para el

ser humano (sus tentaciones de individualismo, de sin sentido, de

disgregación y de muerte) y vencerlas con su amor apasionado a Dios

y amor altruista a sus semejantes; y finalmente porque, a diferencia

de muchos cristianos, sigue contando con la materia=universo en los

bienaventurados del cielo porque Cristo resucitado no es un espíritu

a-cósmico, sino el Cristo cósmico:

“Tú,

Materia, reinas en las serenas alturas en las que los santos se

imaginan haberte dejado a un lado; carne transparente y tan móvil

que ya no te distinguimos de un espíritu” (Himno a la Materia).

La

pervivencia de este mundo es, por otro lado, la aspiración profunda

de poetas cristianos como Joan Maragall, José María Souvirón...

Del

primero son estos versos entresacados de su Canto espiritual,

según la traducción del también poeta cristiano J. M. Valverde:

“¡Es

igual! Este mundo, como sea,

tan

extenso, diverso y temporal,

esta

tierra con todo lo que engendra

es

mi patria, Señor, ¿y no podría

ser

también una patria celestial?”

J. M.

Souvirón, gran poeta malagueño, se declara poeta creyente en su

libro Del nuevo amor (1943).

Personalmente me cautivó la lectura de este libro, por su forma y

por el contenido, que versa sobre el Amor con mayúscula. Entre su

amplia producción poética, selecciono los siguientes versos de la

poesía “La gran sorpresa”,

que responde bellamente al deseo humano de que este mundo permanezca

por los siglos de los siglos.

La gran sorpresa

“Será

saber de pronto

que

no hemos dejado el mundo en que vivíamos,

que

ese mundo nos sigue y acompaña

con

sus paisajes y sus cánticos.

Mundo

perfectamente realizado

en un

tiempo distinto.

La

tierra es segura,

tal como

fue, por lo que fue creada.

La

escena que olvidamos

acaso

por no haberla merecido.

La

mirada de odio transformada en amor.

La

despedida hecha retorno inesperado

en la

nueva esperanza, ya sin dudas.

El barro

hecho jardín.

El golpe

hecho caricia, el dulce golpe.

Tal

vez en un minuto

se

hayan cumplido los tres días de Pascua.

¿Adónde

iremos?

No

tendremos que ir; nos quedaremos

vivos

de otra manera, pero vivos,

en

sitios cuyo nombre aún ignoramos,

cuyos

límites hoy no conocemos,

pero

que serán sitios adorables

donde

habíamos estado sin saberlo.

La

gran sorpresa será conocer

que

no habíamos muerto.”

¿Cómo

es posible representar no el cambio en sí mismo del universo, sino

la transformación de los seres humanos resucitados y sus efectos de

cara a su señorío y a sus actividades respecto del universo

material? Desde luego no hay una obra pictórica tradicional que nos

lo exponga. Hay que recurrir a una representación fantasiosa. Nos

hemos visto obligados a recurrir a alguna composición artificial y

artificiosa, como al collage del argentino Mariano Peccinetti, que

figura en la portada de este artículo.

¿Qué

es lo que observamos en el collage de Peccinetti? En primer lugar,

destaca la superioridad de los seres humanos sobre el mundo material:

el tamaño de las bocas de los amantes es considerablemente superior

al del mundo, entendamos por mundo ya sea el planeta tierra, ya sea

el universo o el pluriverso que abarca todas las galaxias existentes.

Esa superioridad de los seres humanos se pone también de manifiesto

por el colorido rojo carmesís de los labios de los amantes humanos

sobre el blanco y azul desvaídos del mundo.

En

segundo lugar, en el collage de Peccinetti compartimos el disfrute de

nuestro dominio escatológico del universo que habitaremos. Dejamos

de contemplar para siempre la imagen de la humanidad sometida y

zarandeada por las fuerzas incontrolables de la naturaleza y

asistimos al momento inacabable de tener al mundo a nuestro servicio

y para nuestro seguro deleite.

¿Es

posible decir algo más sobre nuestro quehacer en el futuro

escatológico en relación con la realidad material, cósmica? Pienso

que el collage del joven Mariano Peccinetti responde, a su manera,

satisfactoriamente a nuestra capacidad concreadora después de la

muerte. A don Miguel de Unamuno lo que más le retraía de su

creencia en la existencia de la vida escatológica era precisamente

la falta de continuidad después de la muerte de su intensa actividad

intelectual en esta existencia corpórea (actividad “con-creadora”):

“¿Pero

es acaso pensable una vida eterna y sin fin después de la muerte?

¿Qué puede ser la vida de un espíritu desencarnado? ¿Qué puede

ser un espíritu así? ¿Qué puede ser una conciencia pura sin

organismo corporal?” (“Del sentimiento trágico de la vida”).

Las

preguntas de incredulidad que Unamuno lanza en este texto van contra

la concepción espiritualista de Platón. Pero no afectan a la fe

cristiana en la resurrección de los muertos. Los creyentes

cristianos afirmamos que es el yo del justo el que será resucitado

en su integridad humana y transformado escatológicamente… El

fundamento de nuestra fe en la resurrección y transformación de los

muertos fieles a Dios no se basa en que tenemos una concepción

antropológica distinta a la de Platón, sino en el hecho de la

resurrección del Hijo humanado del Padre. Unamuno tenía una

antropología similar a la del cristianismo, pero el antiguo Rector

de la Universidad de Salamanca no creía en la resurrección de

Jesucristo.

EDUARDO

MALVIDO

Maestro,

catequista y teólogo

CORONAVIRUS,

GENÉTICA DE LAS POBLACIONES Y HUMANIDADES

Nota

de la dirección del blog AFDA: el documento que presentamos es

síntesis del ensayo realizado por su autor en la Lección de

Clausura del Curso Académico 2019-2020 en la Universidad de

Alicante. Nuestro propósito no es otro que el de facilitar su

comprensión y divulgación, por lo que hemos obviado citas

bibliográficas y determinados detalles técnicos y cuestiones

secundarias, respetando, con la necesaria supervisión del autor, los

elementos fundamentales del documento inicial.

En este

estudio, pongo de relieve la relación entre la geografía del

coronavirus y la genética europea. Ciertamente, llama la atención

que la epidemia (en puridad, no merece llamarse pandemia)

derivada del coronavirus (SARS CoV-2) se cebe en las comunidades

humanas en que impera el haplogrupo R1b, característico de Europa

Occidental. Más sorprende, no obstante, que el hecho haya escapado a

la atención de la comunidad académica, que debería trabajar con la

presente hipótesis por las implicaciones que tiene.

Desde su

foco difusor en la lejana China, el coronavirus dio el salto a Europa

de un modo imposible de precisar (su trazabilidad

es compleja, como sabemos). Lo único seguro es que este minúsculo y

temible invasor, de cuya existencia las autoridades chinas informaron

a la OMS el 31 de diciembre de 2019, dio la cara en Europa un mes más

tarde. Fue el 31 de enero cuando dos turistas chinos que se

encontraban en Roma fueron hospitalizados por presentar un cuadro

clínico sospechoso y preocupante. En cuestión de días, el virus se

había extendido por Lombardía, Véneto, Emilia Romaña y toda la

Italia septentrional, contagiando a miles y miles de personas. En esa

región, el coronavirus arraigó con fuerza inusitada, nada

comparable a lo sucedido en otras partes, entre ellas el propio sur

de Italia. El mapa italiano del coronavirus se perfiló de inmediato,

y se ha mantenido sin apenas variaciones: la epidemia va de más a

menos cuando descendemos por la Península de los Apeninos y tiene su

frecuencia más baja (en número de contagios y muertes) en Calabria

y Sicilia. La geografía y las magnitudes del coronavirus,

actualizadas como conviene por los expertos de la Johns Hopkins

University (Baltimore, MD, USA), son de público dominio.

Desde su

foco difusor en la lejana China, el coronavirus dio el salto a Europa

de un modo imposible de precisar (su trazabilidad

es compleja, como sabemos). Lo único seguro es que este minúsculo y

temible invasor, de cuya existencia las autoridades chinas informaron

a la OMS el 31 de diciembre de 2019, dio la cara en Europa un mes más

tarde. Fue el 31 de enero cuando dos turistas chinos que se

encontraban en Roma fueron hospitalizados por presentar un cuadro

clínico sospechoso y preocupante. En cuestión de días, el virus se

había extendido por Lombardía, Véneto, Emilia Romaña y toda la

Italia septentrional, contagiando a miles y miles de personas. En esa

región, el coronavirus arraigó con fuerza inusitada, nada

comparable a lo sucedido en otras partes, entre ellas el propio sur

de Italia. El mapa italiano del coronavirus se perfiló de inmediato,

y se ha mantenido sin apenas variaciones: la epidemia va de más a

menos cuando descendemos por la Península de los Apeninos y tiene su

frecuencia más baja (en número de contagios y muertes) en Calabria

y Sicilia. La geografía y las magnitudes del coronavirus,

actualizadas como conviene por los expertos de la Johns Hopkins

University (Baltimore, MD, USA), son de público dominio.

Para el

iniciado en Genética de poblaciones, el mapa del coronavirus

demuestra que la enfermedad de que es causa (COVID-19) tiene mayor

incidencia en las zonas en que predomina el haplogrupo R1b. Y

aclararé que el haplogrupo

lo definen las variaciones en el ADN de un individuo, que comparte

con miembros de su misma comunidad humana. Añádase que los alelos

determinan el ADN y que son muchas las enfermedades y síndromes de

carácter hereditario que se deben a la alteración de algún alelo.

Así, el

actual ADN de los manchegos (que portan algunas variedades de R1b) se

remonta a los gascones y vascones que acompañaron a Alfonso VI en su

campaña

toledana

de 1085; del mismo modo, la genética de los mallorquines de hoy

confirma que su origen está en el Ampurdán, los Pirineos y el

Languedoc pues ellos repoblaron las Islas Baleares tras la campaña

de Jaime I.

En el

mapa resultante del estudio realizado por S. M. Adams y otros

genetistas en 2008, sobre un total de 1.140 individuos, llama la

atención la correspondencia total de haplogrupos con etnias o razas,

operación no poco dudosa al identificarse automáticamente

haplogrupo y grupo étnico-cultural. En Eupedia

podemos

comprobar que, en el meridión italiano, R1b cede ante haplogrupos

del Mediterráneo oriental y el norte de África. Esa diversidad

aporta sentido a dos cifras tan extremas como los 5.561 casos por

millón de habitantes de Lombardía, frente a 457 en Sicilia. Pasemos

revista a aquellos países y regiones, ya estén en Europa u otros

continentes, cuyas cifras resultan más ilustrativas. Revelador es el

caso de Grecia, donde el coronavirus muestra su cara más amable,

pues suma 200 contagios de SARS-CoV-2 por millón de habitantes (para

hacerse una idea de las magnitudes, basta comparar esa cifra con los

6.882 casos de Madrid).

En mi

opinión, este hecho concuerda con una realidad incontestable: la

genética de los griegos difiere por completo de la propia de los

pobladores de Europa occidental. Concretamente, en Grecia los

haplogrupos hegemónicos son el E1B1B, propio del norte de África,

con otros dos, el J2 y I2, propios del Mediterráneo oriental; por su

parte, el haplogrupo R1b aparece en un 15% aproximado de su

población.

Prestemos

atención a Alemania, cuyos buenos resultados en la lucha contra la

epidemia se deberían —y esta opinión es casi unánime— a los

medios con que cuenta, especialmente a sus empresas y laboratorios

médico-farmacéuticos; a ello, habría que añadir la eficacia y

rapidez de su reacción frente al virus y otros posibles factores

privativos. En mi opinión, y sin que ello suponga minusvalorar la

calidad del sistema sanitario de ese país, la genética de los

alemanes resulta más eficaz en este caso que la de un español o un

británico. Las cifras del SARS-CoV-2 y la COVID-19 en Alemania, tan

envidiadas por los españoles, tienen que ver con el hecho de que

Alemania es una zona de tránsito genético.

Ciertamente,

en ella comienza el descenso en la

frecuencia del haplogrupo R1b

(44%) y el incremento en R1a (16%), característico de los pueblos

eslavos; en la misma medida se siente el escandinavo I1, al que se

une un popurrí genético de baja frecuencia. Idéntica es la

proporción de Austria, aunque llaman la atención dos hechos: la

diversidad genética del país y, comparativamente, la baja

frecuencia de R1b (32%), superado por la suma del escandinavo I1

(12%), el eslavo R1a (19%), el eslavobalcánico I2a-b (9%); y en

segundo término, la presencia nada despreciable del

haplogrupo

africano E1b1b (8%). Por cierto, curiosidad donde las haya, éste era

el haplogrupo de Adolf Hitler.

En fin,

en Rusia, donde el haplogrupo R1a es hegemónico —pues alcanza el

46% del total, muy por delante de N (23%), de origen euroasiático y

segundo en frecuencia, y de I2 (11%), también euroasiático y

tercero en frecuencia—, el virus tiene una cifra insignificante si

se compara con las de sus vecinos de la Europa Central y Occidental:

tan sólo 92 casos por millón.

Como

hemos visto, el haplogrupo R1b abarca desde el norte de Italia a

Finisterre y tiene una frecuencia muy alta en el País Vasco (85%),

Irlanda (81%) y en dos regiones francesas: Bretaña (80%) y Normandía

(76%). Tras Irlanda, los grandes reservorios del R1b por países

corresponden, por este mismo orden, a España (69%), Gran Bretaña

(67%), Bélgica (61%) y Francia (58’5%). Luego viene Italia, con

una frecuencia muy distinta al norte o al sur. En la Europa del R1b,

la COVID-19 tiene efectos devastadores.

Por un

tiempo, las cifras y la información en general parecían quitarme la

razón, al menos en los casos de Gran Bretaña y Francia, dos de los

grandes reservorios de R1b; sin embargo, en la primera semana de

abril, los contagios y las cifras de muertos se dispararon hasta

marcar máximos. El 15 de abril Francia tuvo 1.427 muertos y Gran

Bretaña 761. Los cambios de tendencia son continuos y parecen la

norma; de ese modo, el 16 de abril la cifra se redujo a la mitad: 753

decesos. Las autoridades sanitarias deben saber, antes de nada, que

la clave de este todavía gigantesco dilema está en la Genética de

poblaciones. Las cifras suben y bajan de un día para otro, como en

Francia, que el 16 de abril vio reducida la cifra de muertos hasta

753.

De

Bélgica hay que decir que le corresponde el lugar que justamente

ocupa, pues su R1b representa el 61% de R1b y los contagios por

millón de habitantes son 3.226, lo que supera la cifra de Italia

(2.920). También sorprende que sean tan parecidas las cifras de sus

dos regiones principales: la de los valones (3.078) y la de los

flamencos (3.288). Aunque las proporciones no sean exactas, de

Holanda, con un 49% de R1b y 1.860 casos por millón de habitantes,

cabe decir que apenas si se aparta de la fórmula aquí aplicada.

A

nuestro cálculo, sólo se resiste —y conviene precisar que de

forma igualmente relativa— Irlanda, aunque su número de casos, que

ayer alcanzó los 3.000 casos por millón no es una cifra baja en

términos absolutos; sin embargo, empatar en contagios con Suiza, que

anda también por los 3.000 casos aproximados, debe considerarse todo

un logro; ya que el R1b suizo queda a más de treinta puntos del

irlandés: 50% frente a 81%. Hay que comparar magnitudes sabiendo lo

que se hace, pero tanto o más se necesita que los parámetros sean

idénticos o muy parecidos. En ese sentido, llama mucho la atención

que el aumento de casos en Irlanda se considere un fracaso absoluto

al comparar las cifras con las de países semejantes por su

población; sin embargo, lo que importa —ya lo he dicho— no es el

número absoluto o relativo de habitantes, ni la renta per cápita,

sino el porcentaje de R1b de cada país.

Si

comprobamos el R1b de las cinco similar

nations,

caemos en la cuenta de que la operación es fallida en origen. ¿Qué

tenemos frente al 81% de Irlanda? Pues veamos los porcentajes

respectivos, en orden decreciente, de Dinamarca (33%), Noruega (32%),

Eslovaquia (14,5%), Croacia (,5%) y Finlandia (3,5) A la luz de ese

dato, la operación es aberrante. Un dato a tener en cuenta es la

división de los haplogrupos en

ramas

o en subclados; a ese respecto, hay un dato de la mayor importancia.

En los países o regiones de Europa en que impera R1b, la más

poderosa de sus ramas, por frecuencia y extensión, es P316, S112 o

R1b1b2a1b. A menudo se le adhiere una etiqueta, italo-celta

o italo-céltico,

por el hecho de que, en el pasado, su foco irradiador se situaba en

el entorno de los Alpes italianos. En los últimos años, se han

propuesto nuevas teorías sobre la génesis y expansión de este y

otros desarrollos de R1b y, en especial, se ha prestado especial

atención preferente al País Vasco como posible foco irradiador. En

todo caso, resaltaré de nuevo la importancia que P312 puede tener en

el caso presente, ya que sería el blanco, diana o target

ideal en el caso de un conflicto NBQ. Nosotros, ni nos lo planteamos,

pero en un desarrollo teórico convendría tener este factor en

cuenta.

En

cambio, otros subclados del R1b son casi exclusivos de un país o

región, como es el caso del DF27, característico de la Península

Ibérica y concentrado en el País Vasco y los Pirineos; de la

primera zona, la vascongada, iríamos a los vascos foramontanos y los

manchegos; del extremo oriental de esa misma cadena montañosa, vamos

a las Islas Baleares gracias igualmente al fenómeno de la

repoblación.

El corte

genético del Estrecho de Gibraltar es el más tajante, ya que en 10

km se pasa del haplogrupo europeo R1b al norteafricano E1b1b.

Aparentemente, si la información de que disponemos es correcta, la

población autóctona del norte de África sería resistente al

virus, ya que Marruecos sólo contabiliza 42 casos por millón de

habitantes. A ese respecto, es importante disponer de la totalidad de

las cifras de la COVID-19 en Ceuta y Melilla, aunque por ahora sólo

dispongo de los relativos a la primera ciudad.

Por

cierto, esos datos respaldarían mi hipótesis: un 87% de los

contagiados son europeos caucásicos, frente a un 13% de origen

magrebí. Reténgase, por otra parte,

que

los europeos representan el 52% del total y los segundos el 48%; sin

embargo, los números oficiales se apartan de los verdaderos, que

hablan de una población de origen magrebí muy superior en

porcentaje (70-75%), lo que deja las proporciones en lo que a la

COVID-19 se refiere en un 90-95% frente a un 5-10% respectivamente.

Quien pueda debe completar y actualizar la información relativa a

estas dos plazas o ciudades españolas en África.

El

recuento y fijación de porcentajes son

determinantes para validar,

revisar o refutar la relación entre el coronavirus y el haplogrupo

R1b, que aquí defiendo. Del seguimiento y cotejo de los datos

resultará que mi hipótesis se desestime finalmente o se considere

con mayor detenimiento. Ese análisis (o cualquier otro con base en

la Genética) puede explicarnos el porqué de la diversa incidencia

de la COVID-19, tanto en Europa como el resto del mundo.

Interesantísimo

es lo que pueda ocurrir en Australia, donde el haplogrupo R1b es el

más frecuente con diferencia. Este dato debe cruzarse con otros como

son el aislamiento geográfico y el aislamiento adicional, resultante

del cierre de las fronteras y el control establecido por las

autoridades en esa nación-continente.

Si no

partimos del hecho señalado, no se explica la baja incidencia de la

COVID-19 en los países más

poblados de Asia y África, que no

cuentan con una sanidad pública desarrollada como la occidental y

tienen una renta muy baja. Me refiero a la India, con una población

de 1.352 millones y una tasa de contagios de 5,5 por millón; o a

Nigeria, con una población de 196 millones y poco más de 1 caso por

millón. Del mismo modo, choca que Egipto (con 98 millones de

habitantes y 18 casos) y también Indonesia (con 264 millones de

habitantes y 14 casos) queden a años luz de las cifras de Europa o

América.

En fin,

me interesa destacar un caso especialmente revelador: el de Zambia,

país en que la mitad de la población ha llegado a estar infectada

por el VIH (y me despreocupo de las cifras actuales porque no las

preciso ahora) y al que, en línea con el resto del África Negra,

apenas afecta la COVID-19. Son solamente 3 casos por millón. Para

poner orden en las cifras de la COVID-19 y anticipar su evolución,

no hay que apartar la vista de sus reservorios principales, que

invitan a formular una serie de preguntas. Esta es, en mi opinión,

la primera de todas: ¿qué pasará, a partir de ahora, en los

Estados Unidos?

Si la

razón me asiste, cabe esperar una explosión en el número de nuevos

casos; de hecho, el cambio de tendencia comenzó días antes de que

yo procediese a la recogida de datos para este artículo. La causa,

como sin duda suponen, radica en que el haplogrupo R1b está en el

ADN primario de muchos norteamericanos, con un grupo especialmente

nutrido como es el que forman los descendientes de irlandeses,

británicos y escoceses, que suman 87 millones de personas.

En otros

países de Hispanoamérica, sucede otro tanto, sin que sea

determinante el aspecto marcadamente amerindio de gran parte de la

población. Pienso en concreto en Ecuador, donde un reciente estudio

coordinado por el Centro de Investigación Genética y Genómica de

la Universidad (UTE) ha concluido que, frente al linaje amerindio del

Mt-ADN (esto es, el ADN mitocondrial o materno), el Y-ADN (esto es,

el ADN paterno) revela un mestizaje del 60%; por lo demás, el 30% es

amerindio y el 10% africano). Como muchos de los ancestros son

españoles, el haplogrupo más frecuente con diferencia es el R1b.

Conclusiones

Concluyamos.

La Genética de poblaciones muestra que el enemigo invisible, silente

y terrible al que hoy enfrentamos causa más estragos en unos países

que en otros y se muestra más cruel con determinados grupos o

individuos. Por ello, España y algunos de los países más dinámicos

de Occidente, en que R1b está en la mayoría de la población

masculina, constituyen el objetivo principal del coronavirus. La

lucha contra tan poderoso enemigo (poco más que una gripe, se nos

decía para tranquilizarnos) tiene hoy dimensiones de epopeya, aunque

no hay un único héroe, sino miles de personas que arriesgan su vida

en el trato directo con los enfermos en unas condiciones

perfectamente mejorables.

En mi

opinión, era imposible anticipar lo ocurrido en el Occidente

europeo; es más, aún carecemos de claves básicas para controlar y

neutralizar el virus. Ahora bien, el solo hecho de atender

preferentemente a un haplogrupo, el R1b, en relación con el acceso

del SARS-CoV-2 al cuerpo humano y el desarrollo de la COVID-19 puede

derivar en un uso inteligente de las armas con que acudimos al

combate. Les he contado todo lo que sé, que ojalá sirva para

apuntar algunas líneas de investigación e inducir una serie de

actuaciones.

Entre

las principales ideas que se ocurren, una es la búsqueda de un

remedio (sobre todo, de una vacuna) en el entorno del haplogrupo R1b.

En especial, habrá que prestar atención al modo en que se

interrelacionan el SARS-CoV-2 y P312, la forma más frecuente y

extendida de R1b. Para acabar, les propongo un juego que se diría

infantil por lo sencillo y que al mismo tiempo no puede ser más

revelador de que vamos por el buen camino.

Catedrático

de Lengua y Literatura

Universidad

Complutense. Madrid

PÁGINAS

RECUPERADAS (9)

LA

CUARENTENA:

¿VULNERABLES

O INMUNES?

Este

mes, que cierra el curso fecundo de AFDA, no iré a recuperar páginas

que fueron escritas en otro tiempo: imposible sustraerme a la

pandemia que invade desde nuestro pequeño yo hasta el amplio

mundo, he querido recoger algunos textos de entre la múltiple y

variada literatura que en estos meses ha salido a la luz,

especialmente en la prensa. Y no he buscado el incesante desgranar

de los datos y las cifras, sino algunas páginas que me han ayudado

a ver esta dramática realidad desde otra perspectiva, a vivir esta

situación anómala y extraña desde la sensibilidad y la experiencia

de los otros.

Todos

hemos vivido este acontecimiento, inaudito e impensado meses atrás,

desde una situación más o menos cercana con la pandemia: unos

hemos perdido a algún familiar, otros, a amigos y conocidos... y

todos, a personas relevantes de la vida social, pero, sobre todo, a

los miles y miles de personas anónimas, compañeros de nuestra

aventura vital. Todos hemos sentido, perplejos e impotentes, la

extensión y la intensidad de este mal que ha dejado herido al mundo

en sus seguridades, en sus dogmas, en la firmeza de sus

adquisiciones...

Todos

hemos vivido este acontecimiento, inaudito e impensado meses atrás,

desde una situación más o menos cercana con la pandemia: unos

hemos perdido a algún familiar, otros, a amigos y conocidos... y

todos, a personas relevantes de la vida social, pero, sobre todo, a

los miles y miles de personas anónimas, compañeros de nuestra

aventura vital. Todos hemos sentido, perplejos e impotentes, la

extensión y la intensidad de este mal que ha dejado herido al mundo

en sus seguridades, en sus dogmas, en la firmeza de sus

adquisiciones...

Y muchos

han escrito, abrumados por el peso de esta situación, para describir

la intensa morbilidad del virus, su facilidad de contagio, la

responsabilidad que cada uno adquiere consigo mismo y con los otros,

las consecuencias de todo tipo que harán de nuestra sociedad

conocida una sociedad diferente. Se ha hablado mucho de las

consecuencias sociales, culturales, económicas, casi todas ellas

negativas y de un alcance e intensidad impresionantes.

Pero

también se ha hablado –y se ha repetido como un mantra en ciertos

ámbitos sociales- que la vida –en general y en cada uno de

nosotros- ya no volverá a ser igual, que no volveremos a ser los

mismos, que esta pandemia cambiará nuestra forma de vivir y, sobre

todo, nuestro yo, nuestras ideas y valores, nuestras relaciones con

los demás. Aunque algunos, escépticos o incrédulos, consideran

esta posibilidad como algo impensable, como “un imposible

milagro”.

Pues

bien, desde el optimismo y “desde la esperanza a pesar del mal”,

deseo recuperar unas páginas de JOSÉ MARÍA ORTIZ IBARZ, Rector de

la Universidad Villanueva, aparecidas en el diario ABC (30 de marzo

de 2020) cuyo título –“Vulnerabilidad e inmunidad”-

quiere ser una mirada positiva sobre esta pandemia y descubrir que se

puede llegar desde la inevitable vulnerabilidad de nuestro ser

individual y colectivo –ahora dramáticamente experimentada- a

descubrir y afianzar en nosotros, paradójicamente, una cierta

inmunidad: “Cuando estamos haciéndonos a la idea de lo que va a

significar vivir confinados en nuestras casas, las actuales

circunstancias constituyen una inesperada oportunidad para

reflexionar sobre vulnerabilidad humana. Y sobre lo que puede

hacernos inmunes”. En este caso, no es la inmunidad biológica

frente al virus, sino la inmunidad moral, esa inmunidad que creamos

con lo mejor de nuestra condición humana.

La

vulnerabilidad, dice el articulista, no se muestra sólo en casos de

contagio físico; aunque ese contagio haya sido una realidad

dramática y siga siendo una dolorosa amenaza para todos. Incluso en

esta dura realidad de la pandemia nuestra vulnerabilidad nos hace

tomar conciencia de nuestra contingencia, de nuestra debilidad y de

nuestra dependencia. Dependemos de los otros; no sólo de su ayuda

material, sino de su palabra, del sentido que cada uno nos aporta

ante realidades oscuras y dramáticas. Sobre todo cuando padecemos

la mayor vulnerabilidad que puede sufrir una persona.

Hay una

vulnerabilidad que supera a las demás: “toda vulnerabilidad

produce miedo. Que la vida nos ponga en relación con otros también

evidencia su carácter dependiente y vulnerable. Porque cuando

intentamos querer a los demás asumimos el riesgo de no ser aceptados

o correspondidos, y eso nos hace sentir vulnerables. Pero, ¿cuál es

la mayor vulnerabilidad que puede sentir una persona? No parece ser

la que pueda eliminar nuestro cuerpo. Cuando nos preguntamos si

desearíamos no morir, encontramos respuestas que apuntan claramente

al deseo de terminar con una vida poco apetecible. Más temible que

el cuerpo deje de realizar sus funciones vitales es la muerte de

nuestro ser íntimo: la soledad, la incapacidad para amar o ser

amados, la imposibilidad de ser recordados”.

Ante

esta pandemia hemos experimentado nuestra mutua dependencia (“Entre

todos...”) para superar nuestra común vulnerabilidad; ello puede

ser un signo de la necesidad de vivir con y para los otros y de

adquirir una inmunidad que nos salve como seres humanos vulnerables,

porque “necesitamos ser alguien para alguien, estar presentes en

la memoria de otros. Sin embargo, aunque la vida en comunidad nos

protege, en realidad no nos proporciona una plena in-munidad, no nos

hace refractarios a cualquier mal o enfermedad. Vivir con otros, en

comunidad (cum-munus) significa que estamos ligados por las tareas

comunes, por una alianza de reciprocidad que nos obliga a

intercambiar nuestros dones (‘munera’). Para los latinos, la

expresión ‘munera’ hacía también referencia a un oficio, una

tarea que se debe cumplir proporcionando un servicio a la comunidad.

En este sentido ‘cum-munera’ evocaría la obligación que todos

tenemos de considerar nuestro trabajo como un servicio a los demás.

Por todo ello, tener una vida en común, vivir en comunidad significa

que nuestra vida es un regalo, pero un regalo para los otros”.

Durante

esta pandemia, en hospitales desbordantes de enfermos, hemos visto al

personal sanitario dejarse la piel y la vida en un acto de servicio,

desesperado en muchas ocasiones, por salvar la vida de los otros,

seres humanos como ellos. Las imágenes de sanitarios aplaudiendo a

los enfermos recuperados es también un signo de la profunda alegría

por haber conseguido entre

todos

la salvación...

Por eso, en nuestro ancho o reducido mundo

“las actuales circunstancias nos invitan a comportamientos

generosos, protegiendo y ayudando a los más débiles. La

generosidad, elemento esencial de la confianza, va a convertir

nuestra vulnerabilidad en inmunidad. Por eso, tras esta crisis, la

confianza podrá volver a ser el cemento que cohesione nuestra

sociedad y el fundamento de nuestra recuperación”. Si

este fuera uno de los beneficios de la pandemia –beneficio que

habría de tener un amplio horizonte y un largo recorrido- quizás

hubiéramos ganado mucho para superar esta otra vulnerabilidad que

nos amenaza.

TEÓDULO

GARCÍA REGIDOR

Maestro.

Profesor

del Centro Universitario La Salle

A

los españoles nos viene de perlas el gran horizonte. Somos españoles

al pleno siendo universales. Por eso nos va bien el ser católicos.

En nuestra raíz lo somos, naturaliter catholici.

Nuestros

ojos están hechos para mirar a lo lejos, son panorámicos. Nuestro

brazo, la voluntad, está hecha para grandes empresas; atrás queda

América. También en esto somos naturaliter conquistadores.

Por

esto, a los planteamientos en las escuelas españolas hay que darles,

por de pronto, el verdadero vuelo de la historia grande. En la

escuela española se han de levantar los ojos a Europa, uno de

nuestros naturales horizontes.

Veámoslo

desde sus raíces,en su y una de sus fuentes. Veamos un primer

documento al que nos obligamos.

74 Los contenidos de la EF

En esta etapa de la Educación física escolar los discentes empiezan a recibir unas sesiones progresivamente menos globalizadas. Pueden abordarse trabajos analíticos y diferenciados sin necesidad de «disfrazarlos» como juegos, aunque el factor lúdico debe mantenerse. Aspectos como el desarrollo de la fuerza, la mejora de la velocidad, el incremento de la resistencia o la adquisición de la flexibilidad se pueden empezar a trabajar ya de manera específica y directa; sin olvidar el carácter de progresividad.

Los

deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y

específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes

colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades

físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos

los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de

los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.

Los

deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y

específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes

colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades

físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos

los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de

los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.

En cuanto a los deportes individuales, adaptados, el atletismo, la gimnasia preacrobática y la natación, son los mejores, como ya vimos en el tema anterior. El o el tenis, por ejemplo, pueden ser muy divertidos de practicar, pero no son adecuados como óptimo vehículo de educación física escolar, porque son asimétricos –se trabaja más con una parte lateral del cuerpo que con otra–, ocupan mucho espacio para pocos alumnos y, sobre todo, le quitan tiempo a la práctica de otros deportes que cumplen mejor los objetivos educativos de esta asignatura, como los mencionados anteriormente. No son, por tanto, los mejores para cumplir los objetivos educativos de esta asignatura.

Es

una crónica de la segunda mitad del siglo VIII. Nos cuenta la

batalla de Poitiers (732). Dura siete días. Al amanecer del séptimo

los cristianos ya vencedores se adueñan de las tiendas de los

musulmanes. Las encuentran vacías. El cronista escribe:

“Europenses

vero…

in suas se leti recipiunt patrias, los

europeos,

cierto, regresan alegres a sus patrias”.

Es

un primer documento. Es el primer documento en el que se habla de los

europeos, de las gentes de Europa. De patrias distintas, se han unido

para detener la marcha del invasor, que pretendían acabar con la

identidad histórica y la libertad de los pueblos de Europa. Se les

ha detenido. El Cristianismo, Grecia, Roma y los bárbaros del norte

estaban haciendo en esta gran ocasión de dique con sus mentes y con

sus espadas.

RAMIRO

DUQUE DE AZA

Maestro. Profesor de Teoría del conocimiento

Bachillerato Internacional

Nos felicitamos en AFDA y felicitamos a nuestro “maestro” de Educación Física, puntual y riguroso en sus escritos mensuales para nuestro blog, porque su libro

Maestro. Profesor de Teoría del conocimiento

Bachillerato Internacional

Nos felicitamos en AFDA y felicitamos a nuestro “maestro” de Educación Física, puntual y riguroso en sus escritos mensuales para nuestro blog, porque su libro

Habilidades Gimnástico Acrobáticas,

SÁEZ PASTOR, FRANCISCO

Ed. ESM, 2015

Viene siendo manual de texto para los alumnos que cursan la asignatura de Gimnasia en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Vigo.

JUNTO

AL MAR

Es

el mar el que aumenta la mirada

y

alarga el horizonte al infinito.

Es

el mar el que le hace pequeñito

al

barco que se aleja y nada y nada.

Un

niño, un hombre, una mujer soñada…

quedan

embelesados y en circuito

contemplando

la luz de lo finito

que

resta por la playa desolada.

El

mar, el mar… es una travesía

del

alma con el cuerpo navegante

sobre

el palo mayor de la hombradía.

Dejadme

que los vea y que, delante,

me

esperen hoy y siempre; todavía

con

ellos voy, me voy, instante a instante.

9

EL GALLO y las gallinas

-

Al gallo de la veleta le plancharon al rojo vivo y eso le dejó laminado y negro.

-

Los gallos se adelantaron en la evolución de la Naturaleza y por eso echaron espolones: pensaban vivir caballeros a caballo.

-

A la gallina cantora la inmortalizó Santo Domingo de la Calzada después de asada. Al gallo se le dio el consuelo de dar nombre a la misa de medianoche de Navidad.

-

San Pedro no volvió a comer gallo tras la Pasión. No podía. Por si le cantaba en la garganta.

-

Pronuncias gayinero y lo que mientas es un gallinero venido a menos.

-

Las gallinas se asustan por demás, ya antes de asustarse se les pone la carne de tales.

-

Las gallinas en el corral duermen sobre los aseladeros que tienden con los dos palitos de las eles de su nombre puestos en horizontal.

CUR

74 Los contenidos de la EF

Desarrollo

de los deportes

En esta etapa de la Educación física escolar los discentes empiezan a recibir unas sesiones progresivamente menos globalizadas. Pueden abordarse trabajos analíticos y diferenciados sin necesidad de «disfrazarlos» como juegos, aunque el factor lúdico debe mantenerse. Aspectos como el desarrollo de la fuerza, la mejora de la velocidad, el incremento de la resistencia o la adquisición de la flexibilidad se pueden empezar a trabajar ya de manera específica y directa; sin olvidar el carácter de progresividad.

Los

deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y

específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes

colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades

físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos

los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de

los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.

Los

deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y

específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes

colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades

físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos

los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de

los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.

En cuanto a los deportes individuales, adaptados, el atletismo, la gimnasia preacrobática y la natación, son los mejores, como ya vimos en el tema anterior. El o el tenis, por ejemplo, pueden ser muy divertidos de practicar, pero no son adecuados como óptimo vehículo de educación física escolar, porque son asimétricos –se trabaja más con una parte lateral del cuerpo que con otra–, ocupan mucho espacio para pocos alumnos y, sobre todo, le quitan tiempo a la práctica de otros deportes que cumplen mejor los objetivos educativos de esta asignatura, como los mencionados anteriormente. No son, por tanto, los mejores para cumplir los objetivos educativos de esta asignatura.

No

obstante, es frecuente ver a escolares de esta etapa que durante todo

un trimestre llevan entre su material escolar, la raqueta de

bádminton, los días que les toca esa asignatura. Esto es, durante

¡un trimestre de práctica! de esta actividad los alumnos no tienen

oportunidad de trabajar los deportes básicos o colectivos

propuestos, de mayor carga en su contenido.

Los

deportes

colectivos

que se realicen, deberán ser, preferentemente, propios de la cultura

del ámbito social en la que están inmersos los alumnos. Los más

habituales, y socialmente conocidos en el nuestro, son el fútbol, el

baloncesto, el balonmano y el voleibol. La práctica de todos ellos

corresponde a la ejecución de los patrones físicos básicos como

son: conducir

un objeto con los pies –balón–,

botar,

manejar,

lanzar,

recibir

y golpear.

Toda esta actividad supone realizar movimientos de coordinación,

lanzamientos de precisión y dominio del espacio a la vez que se

trabajan de manera dinámica movimientos globales de correr, saltar,

acelerar, frenar, cambiar de dirección… conjunto de actividades

muy enriquecedoras del aspecto físico de la persona.

Se

propondrán sesiones con trabajo de una intensidad significativa y

continuada. Los alumnos las deberían finalizar con la sensación de

haber trabajado y de haberse esforzado de manera notable hasta el

punto de sentir fatiga.

Si

a los ejercicios físicos que realizan los escolares se les quitan

las «envolturas» que solían llevar en la etapa anterior para

darles sentido –los

argumentos de la sesión–,

y se analizan con detenimiento, observaremos que casi siempre se

están trabajando una o varias de estas capacidades condicionales:

fuerza,

velocidad, resistencia o

flexibilidad.

Solamente

en los casos de ejercicios muy específicos de coordinación o

equilibrio podrían desligarse estos aspectos como predominantes;

pero éstos, ya se deberían haber trabajado suficientemente en la

etapa anterior y dejar ésta para trabajo de mayor carga física.

Universidad

de Vigo